AI問診とは?メリット・デメリット、Web問診との違いを5つの軸で比較

近年、問診をWeb上で完結できるAI問診が業務効率化や待ち時間短縮の方法として注目されています。しかし、「AI問診は、Web問診と何が違う?」「導入すれば、本当にスタッフの業務は楽になるのか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

AI問診は、自院が解決したい課題に合わせて選択することが重要です。

本記事では、AI問診とWeb問診の違いを5つの軸で説明します。導入のメリット・デメリットを踏まえ、自院に最適な問診システム選びの参考にしてみてください。

目次

AI問診とは?

AI問診とは、患者の回答に応じてAIが次の質問を自動で生成し、症状を深掘りする問診システムです。政府が医療DXを推進する中で、オンライン資格確認の普及や電子処方箋の導入が進んでおり、問診のデジタル化もその一つとして注目されています。

AI問診のメリット・デメリット、Web問診との違いについて解説します。

AI問診のメリット・デメリット

AI問診にはメリットがある一方、注意すべきデメリットもあります。

|

項目 |

内容 |

|

メリット |

・鑑別疾患リストの提示による診断補助 ・構造化されたデータによるカルテ入力の効率化 ・症状聴取の抜け漏れ防止 |

|

デメリット |

・質問数が多くなり、患者の入力負担が増加する傾向 ・クリニック独自の質問を追加しにくい ・Web問診と比べて費用が高いことがある |

メリットは、患者の回答に応じてAIが質問を深掘りして鑑別疾患リストを提示するなど、診断の質向上につながる点です。医師の診断をサポートし、疾患の見落としを防げるでしょう。

一方で、詳細な情報を得るために質問数が多くなりがちで、特に高齢の患者にとっては入力負担が大きくなる場合があります。また、AIのロジックが主体となるため、クリニック独自の詳細な質問を追加しにくいなど、カスタマイズ性の低さがデメリットとなる場合があります。

AI問診とWeb問診の違い

AI問診とWeb問診は、単に機能が違うだけでなく、主な目的が異なります。

AI問診は、集めた情報から疾患の可能性を提示するなど「診断支援」を主な目的としています。「診断支援」を目的とするAI問診は、AIが症状を分析して関連質問を投げかける対話機能や、鑑別疾患リストの作成といった高度な機能が特徴です。

一方、Web問診は、紙の問診票をデジタル化してカルテへの転記作業をなくす「業務効率化」を目的としたものです。機能は質問のカスタマイズ性や多様な電子カルテとの連携性が充実しています。

どちらのシステムが適しているかは、クリニックが「診断支援」と「業務効率化」のどちらをより重視するかによって決まります。

▼関連記事

【簡単解説】Web問診とは?メリット・デメリットや選び方を解説

【5つの軸で比較】AI問診とWeb問診

AI問診とWeb問診、自院にはどちらが適しているのでしょうか。「目的」「自由度」「電子カルテ連携」「患者の負担」「費用」という5つの軸で両者を比較し、それぞれの特徴を解説します。

【AI問診とWeb問診の比較表】

|

軸(項目) |

AI問診 |

Web問診 |

|

1.目的 |

診断支援 |

業務効率化 |

|

2.自由度 |

AIにお任せ |

自院でカスタマイズ |

|

3.電子カルテ連携 |

クラウド型が中心 |

クラウド型・オンプレミス型に対応 |

|

4.患者の負担 |

詳細な質問(負担が大きい傾向) |

シンプル(負担が小さい傾向) |

|

5.費用 |

高機能・高価格 |

多様な価格帯 |

1.目的:診断支援vs業務効率化

AI問診は、AIが患者の症状を深掘りし、考えられる病名をリストアップすることで、医師の診断をサポートし「診察の質」を高めることを目指します。診断の精度や安全性を向上させることを意味し、例えば稀な疾患の見落としリスクを低減する効果が期待されます。

一方で、Web問診の目的は、問診結果を電子カルテに自動で取り込み、スタッフによる「カルテ入力作業をなくす」ことです。日々の業務負担を軽減します。

2.自由度:AIにお任せvs自院でカスタマイズ

問診票に設定する質問の自由度も異なります。AI問診は、AIがデータに基づいて最適な質問を自動生成するため、クリニック側で質問内容を自由に変更しにくい場合があります。

一方で、Web問診は自由度の高いカスタマイズが可能です。例えば、現在紙で運用している問診票の内容をそのまま再現したり、診療科に特化した独自の質問を追加したりできます。

診療科の特性や医師の方針に合わせた情報収集が可能となり、スムーズな診察につながります。

3.電子カルテ連携:クラウド型中心vs全てに対応

電子カルテとの連携方式にも違いがあります。代表的なAI問診システムは、主に新しいクラウド型の電子カルテとのAPI連携を前提としています。院内にサーバーを設置するオンプレミス型電子カルテとの連携は、ネットワークへの接続が必要となる場合があります。

Web問診システムの中には、オンプレミス型とネットワークへの接続をせずに連携できるシステムがあります。連携できる電子カルテの種類が異なる点も大きな違いです。

4.患者の負担:詳細な質問vsシンプルな設計

患者が感じる負担も考慮すべき点です。AI問診は、診断精度を高めるために患者の回答に応じて質問を深掘りしていくため、質問数が多くなりやすく、入力に時間がかかることがあります。

Web問診では、質問数や内容をクリニック側でコントロールできるため、高齢の患者が多い場合でも、シンプルでわかりやすい問診票を作成することが可能です。

5.費用:AI問診の方がやや高い傾向がある

費用面では、AI問診の方が疾患データベースやアルゴリズムの開発・維持にコストがかかるため、価格も高くなる傾向がみられます。ただし、提供するベンダーやサービスによって異なるため、どこまでできる機能があるかと費用を比べて慎重に検討しましょう。

タイプ別で判断!最適な問診システムはどれ?

これまでの比較を踏まえ、どのようなクリニックにどちらのシステムが適しているのかを解説します。自院の課題や状況を整理し、どちらのタイプが当てはまるかを確認してみてください。

診断支援を重視するなら「AI問診」

以下のようなクリニックには、AI問診が適していると考えられます。

- 内科など、幅広い疾患を鑑別する必要がある

- 専門外の疾患も扱うケースが多い

- 最新技術の導入をアピールし、他院との差別化を図りたい

- すでにクラウド型の電子カルテを導入している、あるいは乗り換えを検討中

“今のカルテはそのまま”効率化なら「Web問診」

一方で、Web問診が最適な解決策となるクリニックも多くあります。

- 長年使い慣れたオンプレミス型の電子カルテを変更する予定がない

- 小児科や婦人科など、診療科に特化した独自の問診票をデジタル化したい

- 高齢の患者が多く、シンプルでわかりやすい問診票が必須である

失敗しない問診システムの選び方

AI問診かWeb問診か、自院に最適な問診システムはどちらか迷う場合もあるかもしれません。導入後に後悔しないよう、失敗しない問診システムの選び方を3つ解説します。

- 問診内容を自由にカスタマイズできるか

- 患者がストレスなく入力できるか

- 現在の電子カルテと連携できるか

特に、「電子カルテ連携」は、導入が成功するか失敗するかの分かれ目となるポイントです。

1.問診内容を自由にカスタマイズできるか

診療科の専門性が高まるほど、定型的な質問だけでは診断に必要な情報を網羅できません。例えば、小児科なら予防接種履歴、婦人科なら最終月経日など、独自の問診項目が不可欠です。

診療内容に合わせて問診票を柔軟に設計・変更できるかは、重要な選定基準となります。

2.患者がストレスなく入力できるか

どんなに優れたシステムでも、患者が入力できなければ意味がありません。特に高齢の患者が多いクリニックでは、誰でも直感的に操作できるシンプルな画面設計が大切です。例えば、以下のような要素が求められます。

- 文字が大きい

- ボタンが押しやすいサイズと配色

- 質問数が多すぎない

診断の精度を求めるあまり、複雑にしてしまうと患者の利用が進まない可能性があります。患者目線で答えやすい質問設計が可能かをチェックしておきましょう。

3.現在の電子カルテと連携できるか

導入失敗の大きな原因が「電子カルテとの連携問題」です。問診結果が自動で連携されず、手作業で再入力する方法では、スタッフの業務負担が増えてしまいます。

例えば、問診結果を一度印刷し、それを見ながら電子カルテに手入力するような作業です。業務負担となるだけでなく、転記ミスによる医療過誤のリスクも高まります。

自院の電子カルテとの連携可否だけでなく、「電子カルテにどのように問診票の情報が入力されるか」を確認することが重要です。

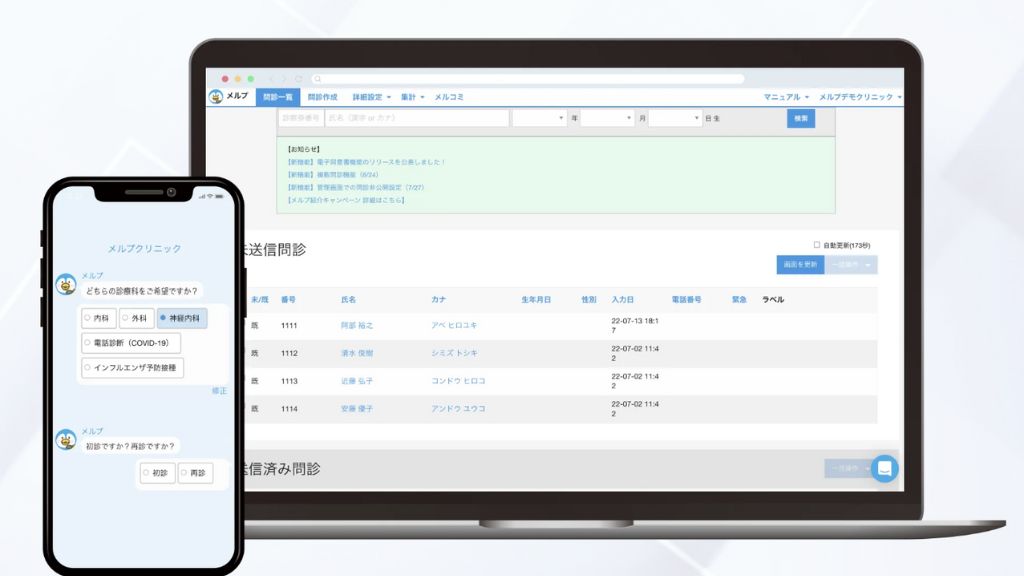

柔軟な問診票設計と電子カルテとの連携なら「メルプWEB問診」

AI問診は「診断支援」による医療の質向上を、Web問診は「業務効率化」によるスタッフの負担軽減を主な目的としており、両者は異なります。

目的の違いを理解し、自院の課題に合わせてシステムを選択することが重要です。例えば、「カルテ入力の手間を削減したい」と思っているのに、電子カルテ連携がうまくいかないシステムを選ぶと非効率になる可能性があります。

問診システムで業務効率化を目指すなら、メルプWEB問診がおすすめです。他院の問診票テンプレートを活用して容易にカスタマイズできます。また、特許技術のBluetooth連携で、全てのカルテと1クリックで連携可能。

お使いの電子カルテとの連携や日々の問診業務の効率化でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。