【記入例あり】生活習慣病療養計画書とは?目標例と効率化ツールを解説

- 2025年7月28日

- Web問診

「生活習慣病療養計画書の書き方がわからない」

「患者さんへの説明や署名、管理まで考えると思ったよりも大変…」

2024年度の診療報酬改定で簡素化された生活習慣病療養計画書ですが、書き方や目標の立て方など作成に迷うケースが少なくありません。

本記事では、療養計画書の基本的な書き方から疾患別の記入例、療養計画書の作成を効率化する方法までを網羅的に解説します。

目次

「生活習慣病療養計画書」とは?

「生活習慣病管理料」を算定する上で、療養計画書の作成と患者への交付が必須とされています。生活習慣病療養計画書の目的や種類、診療報酬上の費用など基本的なポイントを解説します。

- 【目的】患者の主体的な治療参加を促す

- 【種類】初回用と継続用の様式

- 【費用】生活習慣病管理料(I)・(II)の算定に必要

【目的】患者の主体的な治療参加を促す

療養計画書の目的は、患者が自身の状態を理解して治療への主体的な参加を促すことです。

医師と患者が治療目標や生活習慣の改善点を共有した上で計画を立てることで、生活習慣病の重症化予防を目指します。

【種類】初回用と継続用の2つの様式

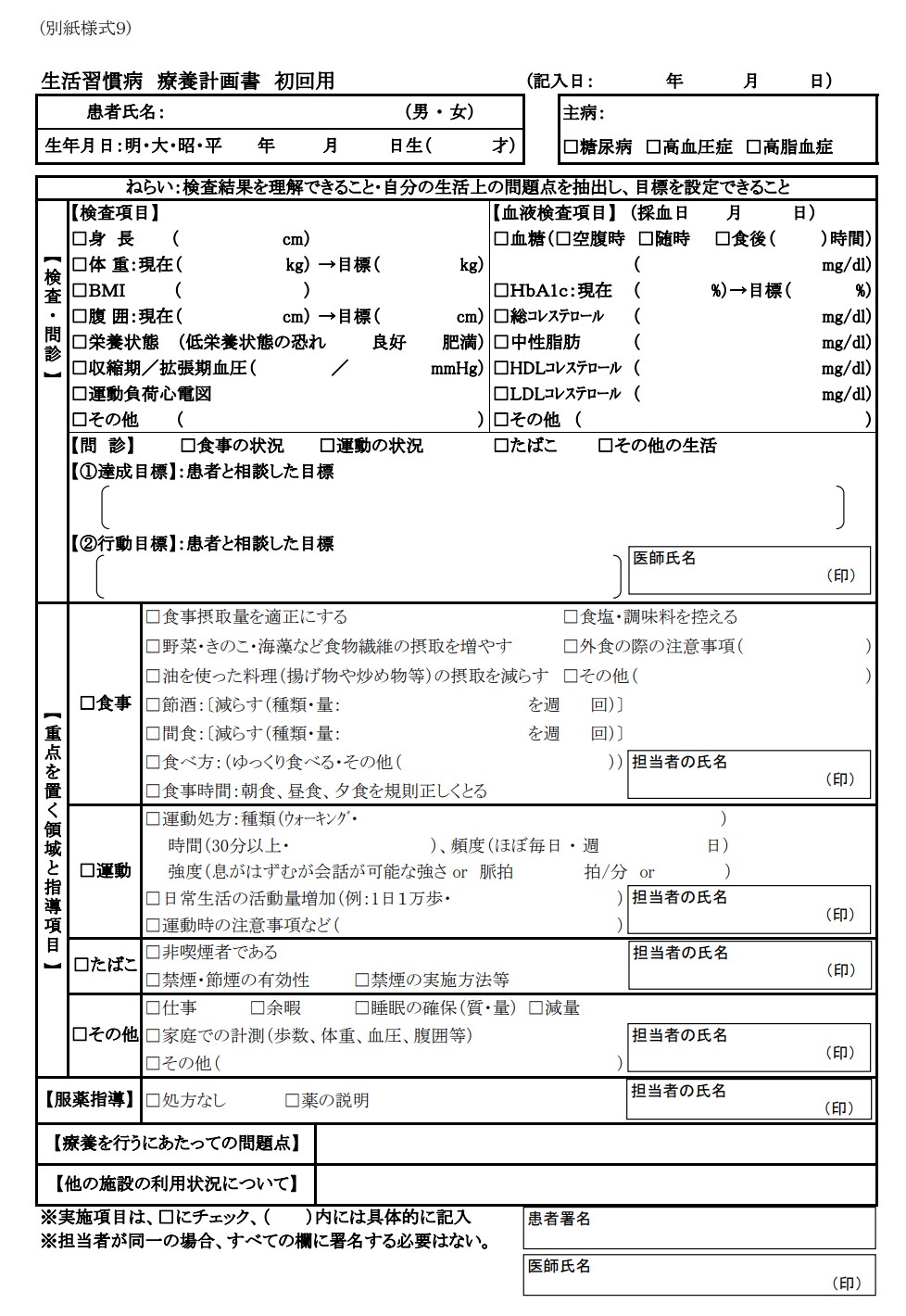

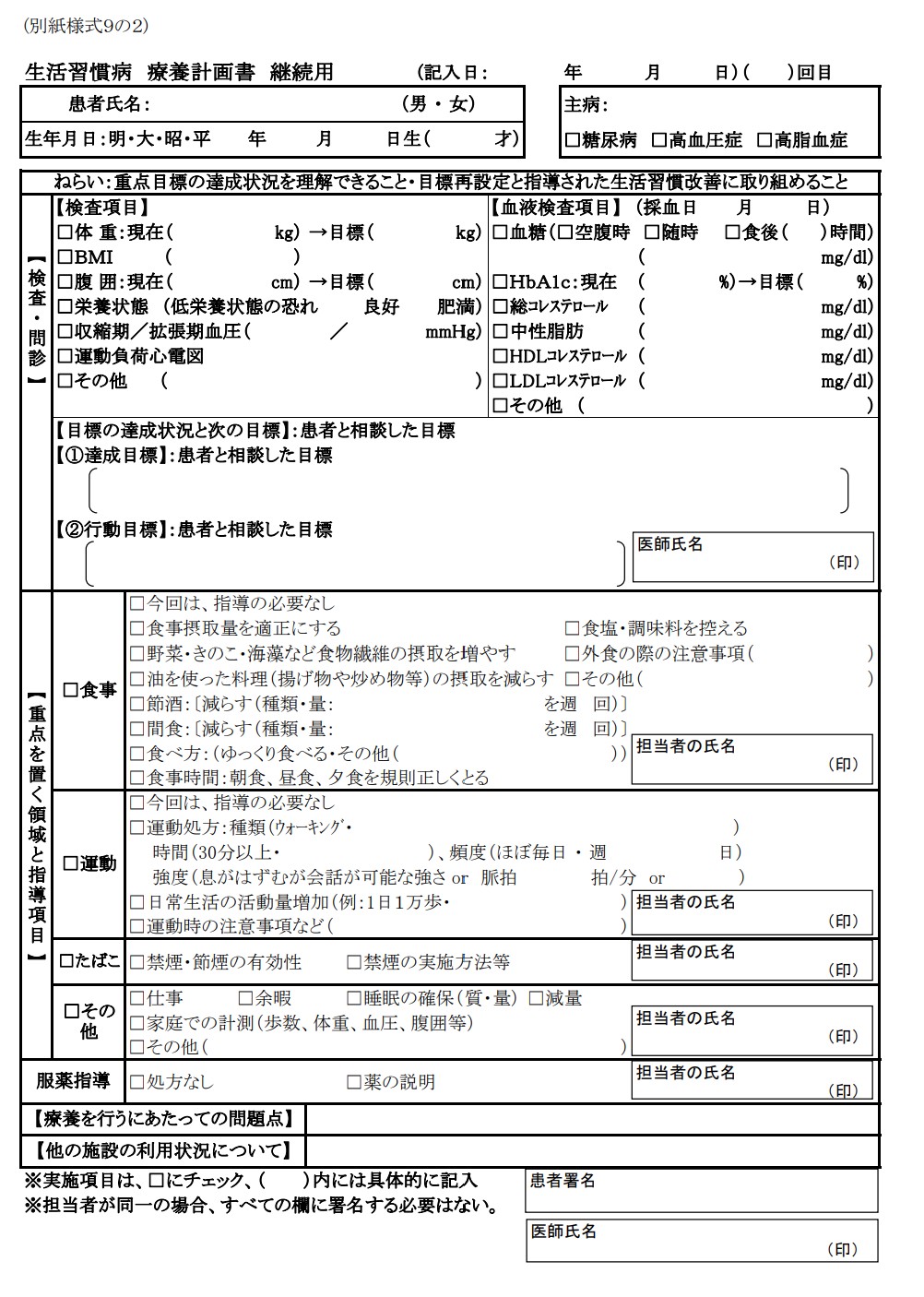

療養計画書には、「初回用(別紙様式9)」と「継続用(別紙様式9の2)」の2種類があります。

出典:生活習慣病療養計画書初回用│厚生労働省

初回用は治療の目標設定を行うもので、患者の署名が必要となります。

継続用は目標の進捗評価と見直しを行うもので、少なくとも4か月に1回以上の交付が必要です。

【費用】生活習慣病管理料(I)・(II)の算定に必要

生活習慣病療養計画書の作成は、糖尿病や高血圧症、脂質異常症の患者に「生活習慣病管理料(I)・(II)」を算定するための必須要件です。

生活習慣病管理料は、脂質異常症や高血圧症、糖尿病を主病とする患者に対して治療計画にそって生活習慣に関する治療管理を行った場合に算定可能です。

生活習慣病管理料(I)と(II)の違いは、検査料などが包括されているか出来高で算定されるかです。

【生活習慣病管理料(I)と(II)の違い】

|

項目 |

生活習慣病管理料(I) |

生活習慣病管理料(II) |

|

含まれる範囲 |

診察・規定の検査・治療管理 |

診察・治療管理のみ |

|

点数 |

主病とする疾患により異なる ・脂質異常症:610点 ・高血圧症:660点 ・糖尿病:760点 |

333点 |

|

算定頻度 |

月1回 |

月1回 |

2024年度の診療報酬改定において、検査などを対象に含まない生活習慣病管理料(II)が新設されました。改定以前は「特定疾患療養管理料」で生活習慣病の治療管理は算定可能でしたが除外されたため、生活習慣病管理料(II)での算定が必要となっています。

参考:令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)│厚生労働省

【基本編】療養計画書の項目別の書き方

療養計画書を初めて作成する際は、各項目をどう書くべきか悩むことがあるでしょう。厚生労働省の様式にそって、項目別の書き方を解説します。

- 検査

- 問診(行動目標・達成目標)

- 重点を置く領域と指導項目

- その他(他施設との連携など)

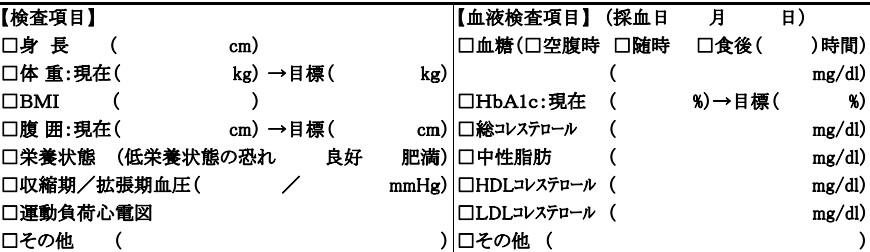

1.検査

出典:生活習慣病療養計画書初回用│厚生労働省

検査の欄には身長、体重、血圧、血液検査の結果などのデータを記入します。現在の数値を患者と共有することが目標設定の第一歩です。

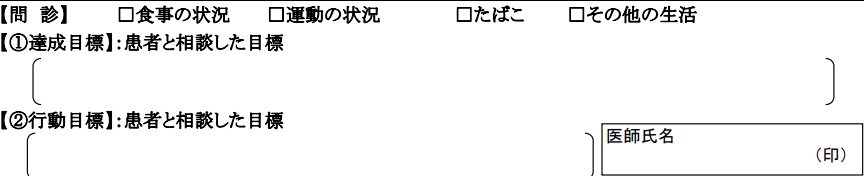

2.問診(行動目標・達成目標)

出典:生活習慣病療養計画書初回用│厚生労働省

計画書の中心となる「達成目標」と「行動目標」の項目です。医師が一方的に決めるのではなく、必ず患者と相談して納得できる目標を設定することが重要です。

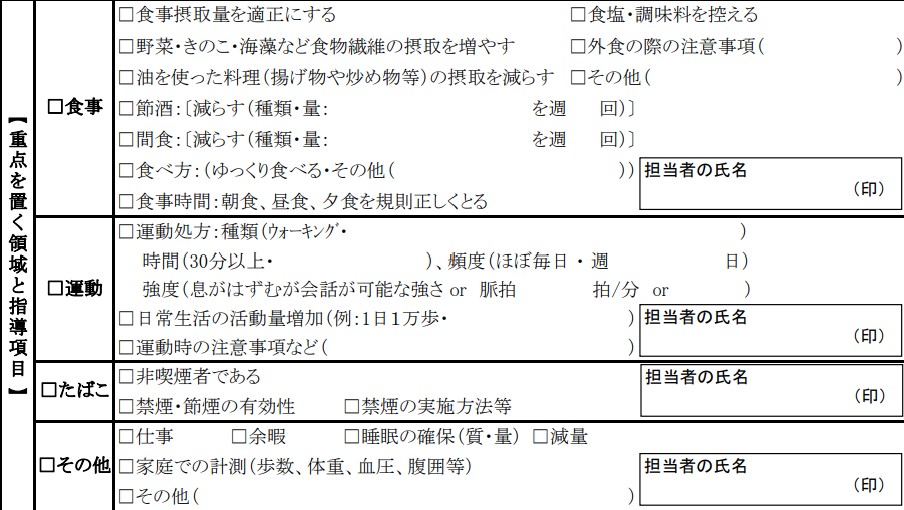

3.重点を置く領域と指導項目

出典:生活習慣病療養計画書初回用│厚生労働省

食事や運動、休養、喫煙、飲酒など生活習慣の各項目について、具体的な指導内容をチェックまたは記入します。管理栄養士が栄養指導を行うなど、多職種連携を行うことも可能です。

▼関連記事

クリニックで栄養指導を行うメリットはある?AI活用で手間を省く方法とは

4.その他(他施設との連携など)

出典:生活習慣病療養計画書初回用│厚生労働省

糖尿病患者に対する眼科や歯科への受診勧奨など、他の医療機関との連携に関する項目も含まれています。

初回用の場合、計画書の内容に患者の同意を得て署名をもらい、写しを交付して原本はカルテに記録します。

【応用編】療養計画書の疾患別記入例

高血圧症、糖尿病、脂質異常症の3つの疾患別に、具体的な患者イメージをもとに記入例を紹介します。

1.高血圧症

- 患者像:55歳男性。営業職でデスクワーク中心。外食が多く運動習慣はない。

- 検査値:診察室血圧152/96mmHg、BMI26.5

|

項目 |

記入例 |

|

達成目標 |

・家庭血圧で135/85mmHg未満を維持。 ・体重を2kg減らす(BMI25未満を目指す)。 |

|

行動目標 |

・毎朝、起床後に血圧を測定する。 ・昼食時のラーメンのスープは半分残す。 |

|

食事指導 |

☑︎食塩・調味料を控える (外食の際の注意事項:定食を選び、小鉢の野菜から食べる) |

|

運動指導 |

☑︎日常生活の活動量増加 (例:1日8,000歩を目指す) |

2.糖尿病

- 患者像:68歳女性で専業主婦。毎日午後に菓子パンを食べる習慣がある。

- 検査値:HbA1c7.8%

|

項目 |

記入例 |

|

達成目標 |

・HbA1cを7.0%未満にコントロールする。 ・間食を現在の半分に減らす。 |

|

行動目標 |

・食後に軽い散歩(15分程度)をする。 ・食事は野菜から先に食べる。 |

|

食事指導 |

☑︎間食:〔減らす(種類・量:菓子パンを週3個までにする)〕 |

|

運動指導 |

☑︎運動処方:種類(ウォーキング)、時間(15〜30分)、頻度(ほぼ毎日) |

|

その他 |

☑︎歯科定期受診の推奨 |

3.脂質異常症

- 患者像:45歳男性。IT企業勤務。食事はコンビニ弁当が多い。1日20本の喫煙習慣がある。

- 検査値:LDLコレステロール165mg/dL

|

項目 |

記入例 |

|

達成目標 |

・LDLコレステロール値を120mg/dL未満にする。 ・禁煙する。 |

|

行動目標 |

・禁煙外来を受診する予約を取る。 ・週に2日は休肝日を設ける。 |

|

食事指導 |

☑︎油を使った料理(揚げ物や炒め物等)の摂取を減らす ☑︎節酒:〔減らす(種類・量:週に2日の休肝日を設ける)〕 |

|

たばこ指導 |

☑︎禁煙・節煙の有効性 ☑︎禁煙の実施方法等(禁煙外来への紹介) |

行動目標・達成目標をスムーズに記入する3つのコツ

療養計画書の質は目標設定にかかっています。患者が取り組みやすく治療効果の高い目標を設定するためのポイントを3つ紹介します。

- SMARTな目標設定を意識

- 食事指導:行動につながる具体例

- 運動指導:安全で続けられる処方

1.SMARTな目標設定を意識

良い目標とは、「頑張りましょう」といった曖昧なものではありません。目標設定のフレームワークである「SMART」を意識することが有効です。

- Specific(具体的):誰が読んでもわかる具体的な内容か

- Measurable(測定可能):達成度が数字で測れるか

- Achievable(達成可能):患者にとって現実的に達成できるか

- Relevant(関連性):疾患の治療に関連しているか

- Time-bound(期限付き):いつまでに達成するかが明確か

例えば「減量する」ではなく、「3か月で体重を3kg減らす」と具体的に設定することで患者自身が達成をイメージしやすくなります。

2.食事指導:行動につながる具体例

食事指導では、複雑なカロリー計算よりも具体的な行動に落とし込むことが大切です。患者の食生活を聞き取り、一つでも実行可能なことから提案しましょう。

例えば、「1日の塩分摂取量を6g未満に」という目標は、患者にとって実践が困難です。

「味噌汁の汁は半分残す」「漬物の代わりに酢の物を一品加える」など、実行しやすく具体的な行動の方が取り組みやすいでしょう。

3.運動指導:安全で続けられる処方

運動指導で重要なのは安全性と継続性です。厚生労働省のガイドラインを参考に、患者の年齢や体力、病状に合わせた運動を処方します。

例えば、「息が弾む程度」の有酸素運動を、「週60分以上」行うといった具体的な内容を提示します。

「今より10分多く歩く」「テレビCMの間にスクワットをする」など、日常生活に組み込みやすい運動を提案することも有効です。

療養計画書の作成・管理を効率化する3つの方法

療養計画書の作成・管理は、多忙なクリニックにとって負担となります。日々の業務を効率化するための3つの方法を手軽に始められる順に紹介します。

- 【手軽さ重視】書き込めるPDFテンプレート

- 【チームで実践】業務分担のモデルケース

- 【根本解決】電子化ツールの活用

1.【手軽さ重視】書き込めるExcelテンプレート

最も手軽な方法は、PCで直接入力できるExcelのテンプレートを活用することです。厚生労働省の様式を印刷して手書きする手間が省け、入力や修正が格段に楽になります。

千葉県医師会では、療養計画書のテンプレートがExcel形式でダウンロード可能です。指導項目をチェックボックスで選択できるため、手軽に療養計画書を作成できます。

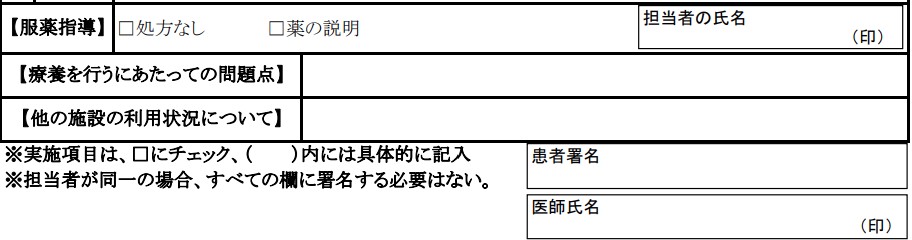

2.【チームで実践】業務分担のモデルケース

療養計画書作成に関わる業務を医師一人で抱え込まず、スタッフと分担する体制を整えることも重要です。医師が説明した後、看護師などが追加説明や署名取得を行うことは認められています。

例えば、看護師が患者情報の聴取とカルテ入力を行い、医師が目標設定、診察後にスタッフが写しの交付を行うといった役割分担が考えられます。

上記のような業務フローを院内で確立することで、医師の負担を大幅に軽減できます。

3.【根本解決】電子化ツールの活用

療養計画書の作成を効率化するには、患者の同意から保管、期限管理までを一気通貫で行える電子化ツールの導入が効果的です。

電子化ツールには、初回用・継続用のテンプレートや医師サインの保存機能があります。療養計画書を1から作成することや毎回の署名入力の必要がなく、効率化が可能です。

また、作成した計画書はクラウドに自動保存されます。4か月ごとの再作成が必要な患者にはアラートが表示されるなど、管理の負担や抜け漏れの心配もありません。

導入には一定のコストがかかりますが、療養計画書の作成や管理を効率化する方法として有効です。

計画書業務の効率化で、患者と向き合う診療へ

生活習慣病療養計画書の作成と管理は煩雑ですが、患者が自発的に治療を行う上で不可欠です。療養計画書を通して、患者と目標を共有して健康管理に努めることで、患者と向き合う診療につながるでしょう。

療養計画書の作成を効率化し、生活習慣病の治療の質を向上させて、地域から信頼されるクリニックを目指しましょう。

多くのクリニックが抱える課題は、作成から同意、保管までのプロセス全体をデジタル化することで解決できます。

株式会社ヒーローイノベーションでは、療養計画書の作成を効率化する「メルプドキュメント」をご提供しています。テンプレートによる作成時間の短縮はもちろん、iPadを使った電子署名機能で面倒なスキャンや印刷の手間を根本からなくします。

最短1日で導入可能で、専門スタッフによるオンラインでのサポートも充実しているため、スムーズに移行できます。療養計画書作成の負担にお悩みなら、お気軽に無料相談をご活用ください。