精神科問診票の作り方は?テンプレートやすぐに使える項目例を紹介

- 2025年10月1日

- Web問診

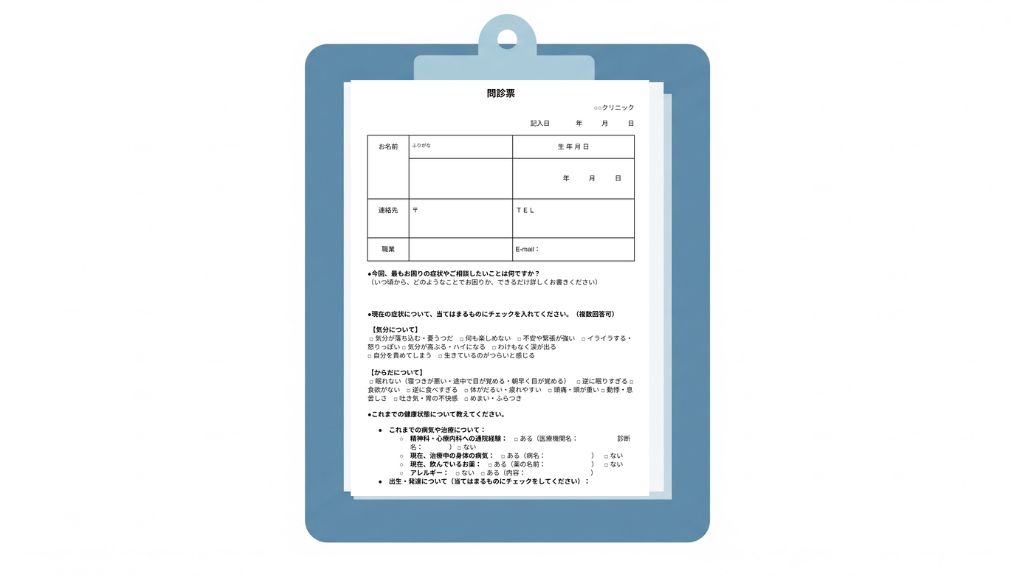

精神科の問診票は、患者のデリケートな情報に触れるため、質問の聞き方一つで回答の質が大きく変わります。初診での診察を効率よく行い、患者に満足してもらうためには、的確な問診票設計が大切です。

この記事では、すぐに使える精神科の問診票のテンプレートを、基本項目から高齢者や児童・思春期向けなどケース別に合わせた項目まで紹介します。患者が回答しやすい作り方のポイントも解説しますので、精神科の問診票を新たに作成する開業医の先生や既存の問診票を改善したい方は参考にしてみてください。

目次

【必須項目一覧】精神科の問診票テンプレート

まず、精神科の初診で広く使える、標準的な問診票の必須項目を紹介します。診療の基本となる情報を網羅的に収集することが目的です。

すぐに使える必須項目を一覧で解説します。

- 基本情報

- 氏名、生年月日、性別、住所、連絡先、職業

- 主訴・現病歴

- 今、最も困っている症状や相談したいこと(自由記述)

- 症状はいつから始まったか

- 症状のきっかけとして思い当たること

- 他院での受診歴の有無(医療機関名、診断名、治療期間)

- 精神症状

- 気分について:気分の落ち込み、不安、イライラ、気分の高ぶりなど

- からだについて:不眠、食欲の変化、だるさ、動悸、めまいなど

- 既往歴・治療歴

- 精神科・心療内科の既往歴

- 現在治療中の身体疾患

- 現在服用中の薬

- アレルギーの有無

- 生活歴・背景

- 出生・発達について(未熟児、発達の指摘など)

- 飲酒・喫煙の習慣(頻度・量)

- (女性の場合)妊娠・授乳の有無

- 家族構成

- 当院への希望

- 診察で希望すること(診断、処方、書類作成、話を聞いてほしい、など)

以下のサイトで精神科問診票のテンプレートをWord・PDF形式で配布しています。ぜひご活用ください。

【目的別】精神科問診の質を高める追加項目と運用方法

クリニックの専門性や患者層に合わせて問診票を調整することは、診療の質をさらに高める上で有効です。特定のニーズに対応するための追加項目を3つ紹介します。

- 【高齢者向け】認知機能や介護状況などの項目

- 【児童・思春期向け】保護者記入を意識した項目

- 【スクリーニングの強化】心理検査の併用

1. 【高齢者向け】認知機能や介護状況などの項目

高齢患者を診察する場合、精神症状の背景に認知機能の低下や身体的な問題が隠れていることがあります。そのため、もの忘れの自覚や日常生活動作(ADL)の変化を確認する質問が重要です。

また、介護サービスの利用状況や多剤服用の有無を把握する項目も、治療計画を立てる上で欠かせません。

【高齢者向け精神科問診票の項目例(もの忘れ外来など)】

- もの忘れの自覚(いつから、どんな時に)

- 日常生活動作(ADL)の変化(食事、入浴、金銭管理など)

- 介護サービスの利用状況

- 身体合併症(高血圧、糖尿病など)

- 服用中の全ての薬剤(お薬手帳の確認)

2. 【子ども向け】保護者記入を意識した項目

子どもの患者を診察する際は、本人からの聴取だけでは情報が不十分な場合があります。保護者からの客観的な情報が診断の助けになるでしょう。

具体的には、妊娠・出産歴や乳幼児期の発達歴を尋ねる項目が必須です。また、学校や家庭での様子、友人関係について客観的な事実を記入してもらうことも大切です。保護者が母子手帳を見ながら回答できるような形式にすると、客観的で正確な情報を得やすくなります。

特に重要なのは、具体的に尋ねることです。例えば、「学校での様子で気になることはありますか」よりも、「集団行動が苦手だったり、友達とトラブルになったりすることがありますか」と事実を特定して尋ねましょう。

診断において必ず確認したい事項を具体的に設定することが大切です。

【子ども向け精神科問診票の項目例(児童・思春期外来など)】

- 妊娠・出産時の状況

- 乳幼児期の発達歴(定頸、歩行開始、初語の時期など)

- 園や学校での集団生活の様子(一人で遊んでいることが多いか、など)

- 友人関係、学習面の状況

- 家庭での過ごし方、気になる行動(かんしゃくやこだわりの強さ)

3. 【スクリーニング強化】心理検査の併用

問診と合わせて心理検査を用いることで、患者の状態をより客観的に評価できます。質問紙検査であれば、受付スタッフが問診票と一緒に渡すだけで済むため、診療のフローに定型業務として組み込みやすいのが利点です。

検査結果は診断の補助や治療効果の測定に役立ちます。さらに、一部の心理検査は診療報酬の算定対象となるため、クリニックの収益向上にもつながるでしょう。

【診療報酬の対象となる簡易的な心理検査の例】

- GHQ(精神健康調査票): 全般的な精神状態のスクリーニングに有用

- SDS(うつ性自己評価尺度): 抑うつ症状の重症度を客観的に評価

- STAI(状態・特性不安検査): 不安のレベルを評価

参考:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 等の一部改正について│厚生労働省

精神科の問診票に必要な5つの構成要素

質の高い精神科問診票は、以下の5つの要素で構成することで、診断と治療に必要な情報を網羅的に収集できます。

|

項目 |

説明 |

|

①主訴・現病歴 |

患者が最も困っていることを自らの言葉で語ってもらうことは、信頼関係の構築と治療への動機付けにつながる。 |

|

②精神症状 |

診察前に症状を網羅的に把握することで、限られた診察時間をより深い対話に充て、効率と質の両立を図る。 |

|

③既往歴・発達歴 |

身体疾患や生育歴が現在の精神状態にどう影響しているかを確認することは、治療方針を決定する上で不可欠。 |

|

④生活歴・社会背景 |

症状の引き金や維持要因となりうる職業や家族といった環境的要因を理解し、全人的な支援につなげる。 |

|

⑤患者の希望 |

治療のゴールを患者と共有し協働関係を築くことで、治療への主体的な参加を促す。 |

テンプレートを活用しつつ、カスタマイズするときには5つの要素を網羅できているかを確認しましょう。

患者負担の軽減と精神科問診票の質を高める3つの工夫

必要な情報を網羅しつつ、患者に負担なく回答してもらうためには、問診票の「わかりやすさ」と「答えやすさ」が鍵となります。患者の使いやすさを考慮した、3つの工夫を紹介します。

- 質問形式の工夫:チェックボックスと自由記述の使い分け

- 視覚的デザイン:レイアウトとグループ分け

- 心理的配慮:安心感を与える言葉選び

1. 質問形式の工夫:チェックボックスと自由記述の使い分け

質問の形式を工夫することで、患者の考える負担を減らせます。症状の有無を網羅的に確認したい場合は、選択肢から選ぶだけの「チェックボックス形式」が有効です。一方で、患者自身の言葉で語ってもらいたい主訴は「自由記述形式」が適します。

効果的な組み合わせ方として、まず冒頭で「お困りのことはなんですか?」などと、自由記述欄を設けて最も困っていることを書いてもらいましょう。その後に具体的な症状をチェックボックスで確認していくという流れがよいでしょう。患者の負担を抑えつつ、網羅性と個別性の両方を担保できます。

2. 視覚的デザイン:レイアウトとグループ分け

問診票全体のデザインも、患者の答えやすさに影響します。精神科の患者は、集中力の低下や情報過多による疲労を感じやすい状態にあることが少なくありません。そのため、情報を整理し、認知的な負担を減らすデザインが特に重要になります。

質問項目は「こころの症状」「からだの症状」のように論理的にグループ分けしましょう。また、適切な余白を設け、読みやすい文字サイズに設定することも大切です。整理されたレイアウトは、患者が直感的に内容を理解する手助けとなります。

3. 心理的配慮:安心感を与える言葉選び

患者は不安や緊張を抱えながら問診票を記入しています。精神科の問診では、特にプライベートでデリケートな内容に触れるため、患者が「評価されている」「試されている」と感じないような配慮が不可欠です。

特に、威圧的・詰問調と感じられる言葉は避けるべきです。例えば、「〜についてお聞かせください」のような丁寧な言葉遣いを心がけるだけでも、患者の心理的な抵抗感は和らぎます。患者に寄り添う姿勢を伝えることが、信頼関係の第一歩です。

精神科問診票のテンプレートを自院に最適な形にするには

精神科問診票のテンプレートは、診療で必ず得たい情報を網羅できるよう、カスタマイズが重要です。ただ、精神科問診票のカスタマイズは、紙の運用では限界もあります。

問診項目をカスタマイズしようとすると、その都度フォーマットを修正・印刷する必要があり、手間がかかります。また、手書き文字の判読や電子カルテへの転記作業は、スタッフの負担であり、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。

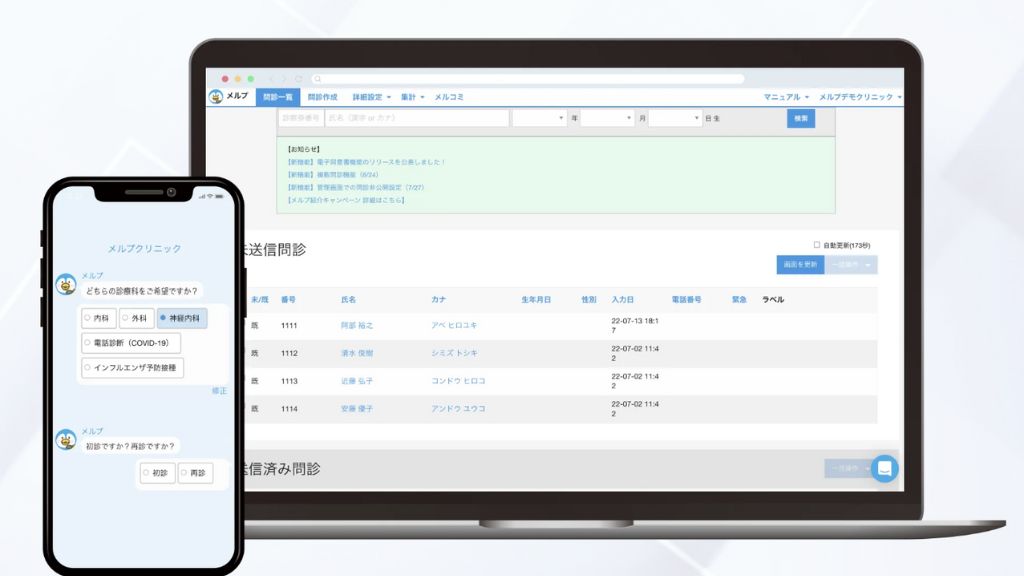

カスタマイズや運用の問題を解決するのが、Web問診システムです。患者が来院前に自身のスマートフォンで回答を済ませることで、受付業務は効率化されます。データは自動で電子カルテに連携されるため、転記作業は不要です。精神科問診票の質を高めつつ、効率的な運用も実現したい場合は、Web問診の導入も検討してみてはいかがでしょうか。

Web問診について詳しく知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。

▼関連記事

【簡単解説】Web問診とは?メリット・デメリットや選び方を解説

他院の問診票テンプレートが使える!「メルプWEB問診」で始める診療効率化

精神科の問診票作成においては、必要な項目を網羅するだけでなく、自院の患者に合わせた項目を追加することで実効性を高められます。カスタマイズや患者の利用しやすさを考慮するなら、紙の問診票よりもWeb問診がおすすめです。

ヒーローイノベーションでは、現役医師が開発した「メルプWEB問診」をご提供しています。精神科問診票に必要な項目を簡単な操作で作成可能。問診票作成に迷ったときも、他院の事例やテンプレートが豊富に揃う「メルプ問診百科」があるので安心です。

もし精神科問診票の作成や運用でお悩みなら、ぜひ一度ご相談ください。