問診で主訴を引き出す聞き方は?3つのコツと患者別のポイントを解説

「患者が困っている症状が何なのか、スタッフがうまく聞き出せない」「診察時に追加で確認することが多い」

クリニックで問診を担当するスタッフや医師のなかには、このような悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

主訴を的確に引き出す問診スキルは、日々の経験のなかで身につく部分も大きいかもしれません。しかし、聞き方のコツを知ることで問診の質と効率は改善できます。

本記事では、問診で患者の主訴を的確に引き出すための基本的な聞き方のコツから、子どもや高齢者など患者別のポイントまでを解説します。問診後の情報共有をスムーズにするための情報共有の方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

【基本編】主訴を引き出す問診の聞き方3つのコツ

主訴を的確に引き出すためには、いくつかのコツがあります。ここでは、すぐに実践できる3つのテクニックを紹介します。

- 質問と傾聴の技術で患者の本音を引き出す

- 「OPQRST」で症状を構造的に引き出す

- 主訴に関連する項目を押さえる

基本的な聞き方を押さえることで、問診の質が向上し、患者とのコミュニケーションも円滑になるでしょう。

1. 質問と傾聴の技術で患者の本音を引き出す

患者が安心して話せる雰囲気をつくるには、まず傾聴の姿勢が大切です。腕を組まずに少し前かがみで話を聞く、適切なタイミングで相槌を打つなど、非言語的なコミュニケーションを意識しましょう。

その上で、「本日、一番お困りのことは何ですか?」のように、本質に迫る質問から始めます。

もし患者が答えに詰まるようであれば、「ズキズキ痛みますか?それとも重い感じですか?」のように、答えやすい選択肢を提示する質問を使い分けると効果的です。

2. 「OPQRST」で症状を構造的に引き出す

症状を漏れなく、かつ構造的に把握するためにはOPQRSTというフレームワークが役立ちます。特に、痛みのある症状を評価する際に有効な質問の頭文字をまとめたものです。

具体的な症状として腹痛を例に、OPQRSTを活用した会話例を紹介します。

|

項目 |

質問のポイント |

質問例 |

|

O (Onset):発症様式 |

いつから、何がきっかけで始まったか |

「そのお腹の痛みは、いつ頃から始まりましたか?何かきっかけはありましたか?急に痛くなりましたか、それとも徐々にですか?」 |

|

P (Provoking/Palliative):増悪・寛解因子 |

どんな時に悪化し、どんな時に和らぐか |

「どんな時に痛みが強くなりますか?例えば食事の後など。逆に、楽になる姿勢はありますか?」 |

|

Q (Quality/Quantity):痛みの性質・程度 |

どのような種類の痛みで、どれくらい強いか |

「どのような痛みですか?『キリキリ』する感じですか、それとも『ドーン』と重い感じですか?痛みの強さを0から10で表すと、今はどれくらいですか?」 |

|

R (Region/Radiation):部位・放散 |

どこが痛むか、他に広がる場所はあるか |

「お腹のどのあたりが一番痛みますか?指で示していただけますか?他に痛みが広がる場所はありますか?」 |

|

S (Severity/Symptoms):重症度・随伴症状 |

生活への支障、他に気になる症状はあるか |

「その痛みで、お仕事や普段の生活に何か影響はありますか?お腹の痛み以外に、例えば吐き気や熱など、気になる症状はありますか?」 |

|

T (Time course):時間経過 |

痛みの経過、時間による変化 |

「痛みはずっと同じ強さですか?それとも良くなったり悪くなったり波がありますか?」 |

OPQRSTは、痛みに限らず、さまざまな症状にも活用できます。6つの視点を参考に、症状の程度を具体的に把握しましょう。

3. 主訴に関連する項目を押さえる

主訴を深掘りすると同時に、診断や治療方針の決定に欠かせない関連情報を確認することも重要です。聞き漏らしを防ぐために、以下の項目をチェックリストとして押さえておきましょう。

- アレルギーの有無:薬剤や食物など

- 既往歴・治療中の病気

- 服用中の薬・サプリメント

- 最終飲食時間:検査や処置に影響する場合があるため

- 妊娠・授乳の可能性

- 生活背景:喫煙、飲酒、職業、ストレスなど

【応用編】患者別に心がけたい問診での主訴の聞き方

画一的な問診では、主訴に関して十分な情報を得られない場合があります。特に配慮が必要な患者への対応のポイントを解説します。

- 子ども

- 高齢者

- 外国人患者

1. 子ども:保護者と本人へのアプローチ

子どもの事前問診では、スタッフが保護者と「協働関係」を築くことが大切です。保護者は、「重症だったらどうしよう」という不安から症状を過大に伝えたり、「自分のせいかもしれない」と感じてあまり伝えなかったりすることがあります。

まず、「〇〇ちゃん、大変でしたね。お母さんも心配でしたよね」のように、保護者の不安に共感して安心して話せる雰囲気を作りましょう。その上で、子どもにも症状について具体的に質問します。

子どもへの質問時には、以下のように年齢に応じたアプローチを心がけましょう。

- 幼児期(3~5歳):人形を使って「お腹のどこが痛いのかな?」と尋ねる

- 学童期(6~12歳)「どんな時に一番痛いか教えてくれる?」と直接聞く

2.高齢者:聴力や認知機能低下を考慮した聞き方

高齢患者への問診では、加齢に伴う聴覚や認知機能の低下を考慮し、コミュニケーションの工夫が必要です。

聴覚障害のある患者は、高音域が聞き取りにくい場合があるため、やや低めの声で、はっきりと、短い文章で話しかけましょう。大声で話しかけることは、音がゆがんでかえって聞き取りにくくなるため避けるべきです。

認知機能低下がみられる患者は、事実を系統立てて話せないことがあります。話の内容が混乱していても、背景にある感情や心配に共感し、「はい/いいえ」で簡潔に答えられる質問を心がけましょう。

3. 外国人患者:言語の壁を超えるコツ

言語の壁がある外国人患者への対応では、事前の準備が欠かせません。厚生労働省などが提供する多言語対応の問診票や、タブレット型の医療通訳サービスなどを準備しておくとスムーズです。

通訳者を介して話す場合でも、視線は必ず患者本人に向けます。一度に長く話さず、一文ずつ区切って通訳の時間を確保することも大切です。また、症状の部位を指し示す身体図を活用することも、コミュニケーションを補う上で有効です。

参考:外国人向け多言語説明資料 一覧|厚生労働省

問診後の診察をスムーズにするコツ:「SBAR」で情報共有を

問診で得た情報を的確に医師へ伝えることも、医療スタッフの大切な役割です。口頭での報告には、簡潔かつ正確に要点を伝えるフレームワーク「SBAR(エスバー)」の活用が有効です。

SBARは、以下の4つの要素で構成されます。

|

要素 |

内容 |

|

S (Situation) |

状況:誰が、どうしたのか(結論から先に伝える) |

|

B (Background) |

背景:状況を理解するために必要な情報(既往歴やバイタルサインなど) |

|

A (Assessment) |

評価:報告者自身のアセスメント |

|

R (Recommendation) |

提案:医師に何をしてほしいか |

【腹痛を訴える外来患者に関する報告例】

- S(状況): 「先生、初診の山田様(30歳、男性)の診察をお願いします。強い腹痛を訴えられています」

- B(背景): 「昨夜から右下腹部に痛みがあり、徐々に強くなってきたとのことです。アレルギーや既往歴に特記事項はありません。バイタルは体温37.8度、脈拍98回、血圧110/70です」

- A(評価): 「問診したところ、右下腹部に圧痛と反跳痛を認めます。歩行時にも響くとのことですので、急性虫垂炎の可能性が考えられます」

- R(提案): 「診察をお願いできますでしょうか?血液検査とエコーの準備も進めておきます」

十分な問診時間がないときには:Web問診の活用が有効

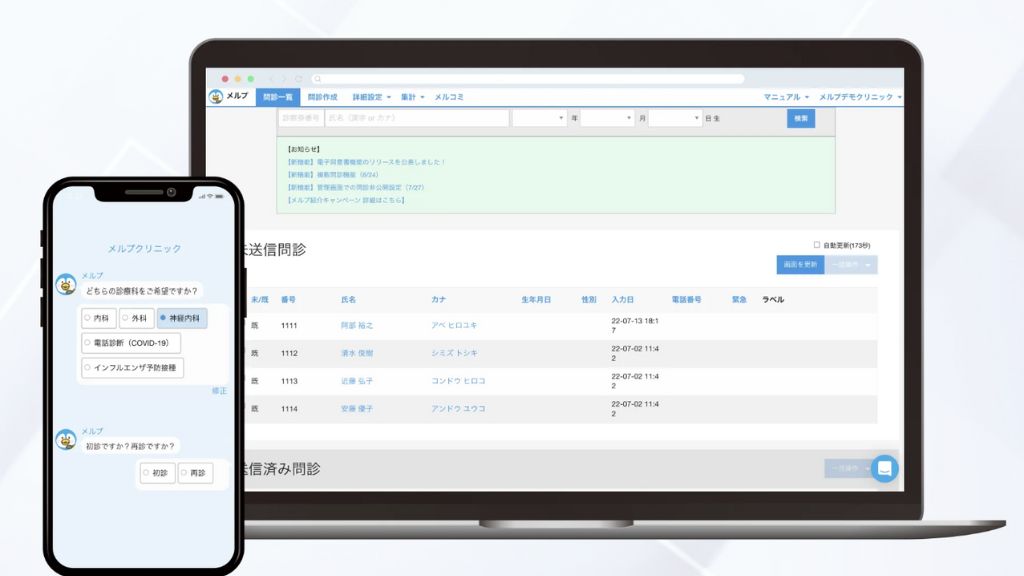

主訴を引き出す聞き方を実践したくても、そもそも問診に十分な時間を確保できないという場合もあるでしょう。聞き漏らしや情報共有のズレ、時間不足などの課題を解決する手段として、Web問診システムの活用が有効です。

Web問診は、患者が来院前にスマートフォンや自宅のパソコンで問診を入力できるシステムです。来院前に落ち着いた環境で症状を入力できるため、より詳細で正確な情報が得られます。回答に応じた質問の分岐機能で、複数の主訴も深掘りできます。

実際に導入したクリニックからは、「事前の問診で患者の悩みを具体的に把握できる」という声が上がっています。

参考事例①:チャット形式のWEB問診なので、相手がそこにいるような感じで症状を把握できます│メルプWEB問診

参考事例②:ほぼ100%の方が事前に入力してくれます。LINE風のインターフェースが良いと思います【レディスクリニック セントセシリア】│メルプWEB問診

Web問診の具体的な機能や導入のメリット・デメリットについて知りたい方は、関連記事もご覧ください。

▼関連記事

【簡単解説】Web問診とは?メリット・デメリットや選び方を解説

問診の精度を高める聞き方には「時間の確保」も重要

問診で主訴を的確に引き出す聞き方に大切なポイントは以下の3つです。

- 傾聴の姿勢で患者が話しやすい雰囲気を作る

- 「OPQRST」を意識して深掘りする

- 患者の特性に応じたコミュニケーションを意識する

患者の特性に応じた配慮で信頼関係を築いた上で、フレームワークを活用しながら網羅的かつ深く聞き取ることで問診の質は向上します。

もし、問診時間の確保や情報収集の効率化に課題を感じている場合は、Web問診システムの導入も有効な解決策となります。

ヒーローイノベーションでは、現役医師が開発した「メルプWEB問診」を提供しています。来院前に患者情報を効率的に収集し、カルテへの転記作業を自動化することで、問診業務の負担を軽減します。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

著者PROFILE

- 医療機器メーカー営業としてキャリアをスタートした後、医療ITベンチャーにて生活習慣病向けPHRサービスのプロダクトマーケティング責任者をはじめ、メルプWEB問診の事業責任者を経験。その後、クリニック専用の自動精算機・自動釣銭機の商品の企画・開発を手がけ、現在は「医療を便利にわかりやすく」をミッションにスマートクリニックの社会実装に向け同事業の企画・推進を担当。

最新の投稿

Web問診2025年10月23日クリニックの院内感染対策とは?マニュアル策定や効率化の方法を解説

Web問診2025年10月23日クリニックの院内感染対策とは?マニュアル策定や効率化の方法を解説 Web問診2025年10月17日問診で主訴を引き出す聞き方は?3つのコツと患者別のポイントを解説

Web問診2025年10月17日問診で主訴を引き出す聞き方は?3つのコツと患者別のポイントを解説 Web問診2025年10月1日精神科問診票の作り方は?テンプレートやすぐに使える項目例を紹介

Web問診2025年10月1日精神科問診票の作り方は?テンプレートやすぐに使える項目例を紹介 Web問診2025年9月26日WEB問診のメリットとは?クリニックに導入して得られる3つの効果を解説

Web問診2025年9月26日WEB問診のメリットとは?クリニックに導入して得られる3つの効果を解説